L’avis était attendu. L’Union nationale des caisses d’assurance-maladie (UNCAM) en avait fait la demande en 2011, en vue d’inscrire la mesure de la FFR (fraction de flux de réserve coronaire) comme acte remboursable dans l’indication suivante à la suite des recommandations de 2010 de l’European Society of Cardiology (ESC). La Société française de cardiologie (SFC) lui avait emboîté le pas en 2012 s’appuyant sur les recommandations de l’ESC mais aussi sur les résultats de l’étude DEFER qui montrait que chez les patients coronariens stables, les sténoses avec FFR ≥ 0,75 (0,80 selon le seuil actuel) ne nécessitaient pas de geste de revascularisation (par angioplastie avec stent nu) car le pronostic global à 5 ans n’est pas différent entre le traitement médical seul et le traitement médical avec angioplastie.

Optimiser la décision thérapeutique

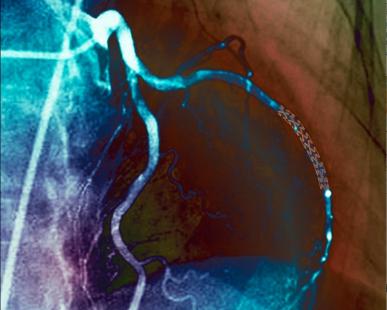

La mesure de la FFR permet d’évaluer le retentissement fonctionnel (ischémie d’aval) d’une sténose intermédiaire d’une artère coronaire lors d’une coronarographie. Cette dernière qui reste examen de référence, ne montre que l’aspect morphologique de la sténose.

Selon la Société française de cardiologie, l’inscription de la FFR comme un acte de la nomenclature et donc son remboursement, permettrait d’optimiser la décision thérapeutique de revascularisation des sténoses coronariennes intermédiaires. L’enjeu est d’éviter les revascularisations inutiles pour des sténoses sans retentissement fonctionnel et ainsi de mieux rationaliser les pratiques en cardiologie interventionnelle.

Dans son avis publié hier mais daté du 8 avril denier, la HAS estime qu’en situation de coronaropathie stable, la mesure de FFR présente un rapport bénéfice/risque favorable en cas de lésions pluritronculaires ou de lésions intermédiaires pour lesquelles les examens antérieurs n’ont pas été concluants ou n’ont pas pu être réalisés. En revanche, en cas d’infarctus STEMI ou NSTEMI, « il n’est pas possible de répondre actuellement quant au rapport bénéfice/risque en l’état actuel des connaissances », souligne la HAS.

Certains centres déjà équipés

La mesure de la FFR s’effectue au cours de la coronarographie. Elle consiste à mettre en place un capteur de pression sur guide dans l’artère coronaire au-delà de la sténose à analyser, puis à injecter un vasodilatateur (adénosine). Les pressions en amont et en aval de la sténose après injection d’adénosine sont mesurées et le rapport de pressions calculé (pression distale en aval de la sténose/pression aortique). La valeur normale de la FFR est 1 pour chaque patient et chaque artère coronaire épicardique. Elle décroît progressivement pour une sténose de sévérité fonctionnelle croissante. Deux fabricants commercialisent des fils de pression, disposant chacun d’un marquage CE, les sociétés Saint Jude Medical Systems (Uppsala, Suède) et Volcano (États-Unis).

Dans son avis, la HAS précise que les risques liés à l’administration d’adénosine sont connus avec des effets indésirables très rapidement réversibles à l’arrêt de la perfusion d’adénosine ; les effets cardiaques graves peuvent être maîtrisés compte tenu des moyens de réanimation cardio-respiratoire dont disposent les salles de coronarographie et de la formation du personnel médical et paramédical qui y opèrent. La Haute Autorité souligne par ailleurs que la mesure de FFR augmente peu la durée de procédure, la dose d’irradiation et le volume de produit de contraste, par rapport à la coronarographie seule. Par ailleurs, les complications procédurales sont estimées à environ 1 % dans les centres entraînés. Selon la SFC, 200 centres français de coronarographie pouvaient pratiquer en 2014 la mesure de la FFR avec les capteurs de pression d’un des deux fabricants. En 2010, la Caisse nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a évalué le nombre d’actes effectués sans remboursement du dispositif ni de l’acte de mesure de la FFR entre 26 000 et 31 000 par an.

Le ministère lance une stratégie nationale « Intelligence artificielle et données de santé »

Les fongémies liées aux injections de drogues, un tableau clinique particulier

Microbiote : mieux informés, des Français à mobiliser pour la recherche

La dérivation biliaire du bypass gastrique Roux-en-Y protège du cancer colorectal