Le gène de la dysferline est très gros. Trop gros pour tenir dans un vecteur viral AAV (virus adéno-associé usuel) dans le cadre d’une thérapie génique. On avait donc envisagé des solutions alternatives : utilisation d’un mini-gène ou saut d’exon. Une nouvelle étape est franchie : l’équipe de Louise Rodino-Klapac montre que le virus AAV5, découvert en 2008, peut contenir le gène dans sa globalité.

Les dysferlinopathies représentent un groupe hétérogène de dystrophies musculaires récessives liées à des anomalies du gène de la dysferline. Les dysferlinopathies les plus fréquentes sont la dystrophie musculaire des ceintures B (atteinte des ceintures scapulaire et pelvienne) et la myopathie distale de Miyoshi (atteinte de des extrémités des membres : jambes, pieds, avant-bras, mains).

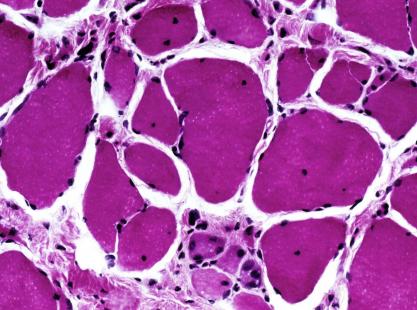

Revenons à la nouvelle étude. Le vecteur AAV5 a été testé chez des souris déficitaires en dysferline. On a pu y introduire une version normale du gène dans son intégralité. Le vecteur ainsi « chargé » a été injecté directement dans le diaphragme de souris malades, ainsi que dans leurs jambes soit par voie intramusculaire, soit par voie systémique. Résultat : tant dans le diaphragme que dans les muscles des jambes, on a observé une expression du gène entier. De plus, les chercheurs ont constaté que la nouvelle dysferline répare les membranes des cellules musculaires, qui sont défectueuses chez les souris malades.

« Nos résultats, indiquent les chercheurs, montrent des résultats hautement favorables avec restauration totale de la dysferline sans altération de fonction. Cette étude ouvre de nouvelles perspectives dans des maladies neuromusculaires provoquées par des mutations de grands gènes. » Par exemple, la dystrophie de Duchenne.

« PLoS ONE », 2012;7(6):e39233.

Pause exceptionnelle de votre newsletter

En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne

[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka

Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »

Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature