Resté dans le Panthéon de la médecine pour avoir donné son nom à une pathologie de la verge, François Gigot de Lapeyronie est né le 15 janvier 1678 à Montpellier. Après ses humanités au collège des Jésuites, il s’oriente vers la chirurgie au grand dam de son père qui rêvait d’en faire un docteur-médecin. Grâce à Pierre Chirac, un médecin ami de la famille, Lapeyronie va réussir à contrecarrer le projet paternel et, à l’âge de 17 ans, il obtient le titre de « maistre et chirurgien barbier » de Montpellier. Son titre en poche, il monte à Paris pour se perfectionner auprès du premier chirurgien du roi, Georges Mareschal « L’Oracle de la chirurgie », qui est aussi chirurgien-major à l’hôpital de la Charité.

De retour dans le Languedoc en 1697, Lapeyronie est lui-même nommé chirurgien-major à l’hôpital Saint-Eloi et professeur à l’Ecole de médecine où son cours connaît un tel succès qu’on le dit « accablé par le nombre de ses disciples ». Après un bref intermède en 1704 où il participe à la campagne menée contre les camisards par le Maréchal de Villars et ses fameux dragons, il participe en 1706 à la création de la Société Royale des Sciences de Montpellier.

Prouesses chirurgicales

En 1712, la remarquable prouesse chirurgicale qu’il accomplit sur le marquis de Vizani, un proche du pape Clément XI va bouleverser sa carrière. Vizani était atteint depuis plus de 15 ans d'une ostéite nécrosante du frontal et du pariétal gauches qui ne cessait de s'étendre ; deux fistules s'étaient ouvertes et sa tête n’était plus qu’une enflure prodigieuse ; Il vint se confier aux soins de Lapeyronie qui obtint la guérison en enlevant la plus grande partie du frontal et des os de la racine du nez. La perte de substance fut masquée par une prothèse en argent peinte de la couleur du visage qui imitait un front naturel ! Vizani, vrai miracle, survécut douze ans à cette crâniectomie. Le Pape éleva le chirurgien à la dignité de l'Ordre de l'Eperon et lui remit une médaille d'or.

La réputation de Lapeyronie ne va cesser dès lors de s’étendre et on le retrouve bientôt à Paris où il réussit un nouveau prodige en guêrissant le Duc de Chaulmes d’une fistule que nul n’avait pu assécher. Les exploits du chirurgien montpellierain reviennent aux oreilles du Roi-Soleil qui demande expressément à Lapeyronie de rester dans la capitale.

À Paris, Lapeyronie est fait chirurgien major de la Compagnie de Chevau légers d’Ordonnance des Princes du sang avant d’accéder au titre de premier chirurgien de la Charité. Les princes de ce monde s’arrachent alors ses services, du roi de Pologne, Stanislas 1er, au Tsar Pierre Le Grand. Une piqûre anatomique manque avoir raison de lui en 1720, l’amputation de sa jambe ayant même été envisagée.

Anobli en 1721 et associé libre de l'Académie royale des sciences en 1731, Lapeyronie devient président de l'Académie royale de chirurgie en 1736, année où il sera également nommé à la mort de Mareschal, son ancien maître, premier chirurgien de Louis XV et chef de la chirurgie du Royaume.

En 1743, il est à l’origine de l’ordonnance royale qui scelle définitivement la séparation des chirurgiens et des barbiers. Les chirurgiens devront dorénavant avoir une culture littéraire, constatée par le grade de Maître es arts, et seront tenus d'exercer la chirurgie sans mélange d'aucun art non libéral, devenant ainsi les égaux des médecins.

Cette année-là, François Gigot de Lapeyronie va décrire la maladie appelée à porter son nom. Cette affection rare se characterise par une induration plastique des corps caverneux (induratio penis plastiqua).

Une fortune laissée à ses pairs

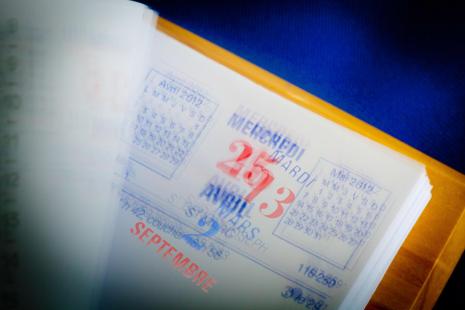

À sa mort, le 25 avril 1747, Lapeyronie laisse une fortune énorme estimée à 1 066 289 livres. Par testament, il lègue l’essentiel de ses richesses aux communautés de chirurgiens de Paris et de Montpellier. À cette dernière, il lègue ses deux maisons ainsi que 100 000 livres afin que soit édifié un amphitheâtre pour les démonstrations anatomiques et des logements pour les maîtres chirurgiens. Ainsi allait naître le magnifique Collège Saint-Côme qui abrite aujourd’hui la Chambre de Commerce de Montpellier.

La faculté de médecine honora Lapeyronie en 1864 en faisant ériger une statue qui avec celle de Paul-Joseph Barthez encadre sa porte d’entrée et un hôpital de la cite languedocienne porte aussi son nom.

Pause exceptionnelle de votre newsletter

En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne

[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka

Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »

Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature