C'est un travail d'étude inédit qui donnera du baume au cœur aux élus ruraux et à tous ceux qui redoutent la désertification médicale dans les campagnes.

Selon une enquête du Dr Olivier Le Pennetier, ex-président de l'Intersyndicale nationale des internes (ISNI), menée dans le cadre de son mémoire de DES de médecine générale soutenu ce mercredi, près des trois quarts (72 %) des jeunes généralistes de la région Aix-Marseille à l'aube de leur activité professionnelle (en dernière année d'internat et première année de post-internat) seraient prêts à s'installer en zone rurale ou semi-rurale si ces zones sont redynamisées.

Pour son mémoire, Olivier Le Pennetier a élaboré un questionnaire identifiant les aspirations des jeunes généralistes dans la subdivision d'internat Aix-Marseille. 90 jeunes praticiens, de 28 ans en moyenne, se sont prononcés dont 54,5 % d'internes et 45,5 % de praticiens en post-internat (une année après l'obtention du DES).

À 28 ans, l'appétence pour le remplacement

Ces résultats encourageants sur l'attrait significatif du milieu rural ou semi-rural s'inscrivent aussi dans un contexte local particulier. « La région PACA est attractive, plusieurs facteurs expliquent ces chiffres. Nombre d'internes aspirent à une vie plus tranquille et de famille après leur internat très centré sur l'hôpital, analyse l'auteur. C'est une première approche et une enquête courte et concise qui représente 20 % de la population des internes Aix-Marseille ».

Quels sont les projets professionnels de ces généralistes juniors ? Une majorité d'entre eux (39 %) plébiscitent les remplacements, confirmant les études ordinales sur le sujet. Mais 24 % envisagent une installation libérale et plus de 15 % ont même un projet concret d'installation en libéral. 21 % des jeunes généralistes aspirent ouvertement au salariat, ce qui relativise l'idée que la jeune génération se précipite vers ce mode d'exercice. « Plusieurs réponses étaient possibles, les aspirations des jeunes médecins sont en réalité tournées vers l'exercice mixte », observe Olivier Le Pennetier.

Liberté des horaires

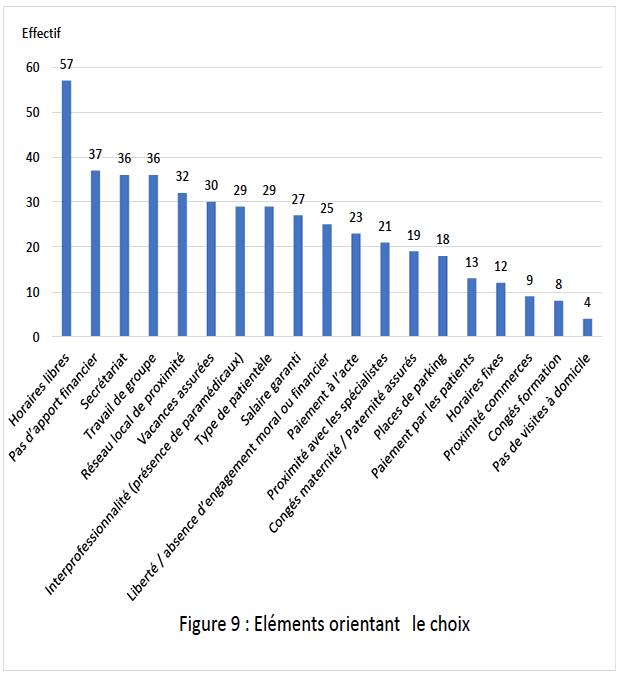

Parmi les éléments les plus forts orientant le choix du devenir professionnel, une majorité de jeunes généralistes citent la liberté des horaires (57 réponses soit 63 %), l'absence d'apport financier (37 réponses, 41 %), puis la présence du secrétariat (40 %) et le travail de groupe (40 %).

« Le facteur majeur d’attractivité reste la liberté d’organisation des horaires qu’offre l’activité libérale, mais on retrouve ensuite une série de mesures proches du travail en maison de santé pluridisciplinaire (secrétariat, travail en groupe, interprofessionnalité, réseau, proximité des spécialistes) ou spécifiques des centres de santé (pas d’apport financier initial, salaire garanti, vacances assurées, congés parentalité, congés formation) », décrit l'ancien chef de file des internes, qui préconise de développer les stages en MSP et centres de santé lors de l'internat.

Plusieurs freins majeurs à l'installation sont mis en évidence.

L'isolement arrive en tête des entraves au projet d'installation pour 76 % des jeunes généralistes, devant la problématique du travail pour le reste de la famille (50 %), les difficultés d'accès à l'enseignement (46 %), l'absence de services courants de proximité (41 %) et le manque de loisirs (40 %). En clair, « les jeunes médecins sont prêts à aller en ruralité mais pas au prix d'un territoire à l'abandon sur le plan économique, culturel ou des loisirs, ou délaissé par l'État », analyse-t-il. « Il apparaît évident que des politiques de redynamisation de la ruralité sont indispensables à la venue de nouveau médecins qui sont prêts à s'installer à la campagne », commente le Dr Le Pennetier.

Le secteur ambulatoire découvert trop tardivement

S'agissant de la formation, ce mémoire aboutit à un autre constat : très peu de jeunes généralistes ont pu suivre la totalité des stages ambulatoires proposés dans la maquette. 41 % des répondants n'ont effectué qu'un seul stage en médecine ambulatoire (la maîtrise de stage universitaire - MSU). 22 % ont réalisé un stage MSU et un stage ambulatoire en soins primaires en autonomie supervisée (SASPAS) et 23 % ont suivi un stage MSU ainsi qu'un stage de gynécologie ou de pédiatrie ambulatoire.

Sur l'effectif total, seuls 5 % ont pu découvrir l'organisation d'une maison de santé et 2 % ont pu travailler dans un centre de santé ! « La découverte de l'ambulatoire se fait souvent après l'internat lors des remplacements, regrette Olivier Le Pennetier, confirmant une critique récurrente. Or il faudrait que cette découverte se fasse bien plus tôt afin de raccourcir le laps de temps entre la fin de l'internat et l'installation ».

« Asphyxie », « folie douce » : colère unanime des médecins libéraux face à un Ondam soins de ville « intenable »

« Excusez-moi du terme, mais c’est un peu la chienlit » : à La Grande-Motte, les cadres du SML sonnent l’alarme

Le principal syndicat de kinés libéraux appelle à la grève le 18 septembre

Ciblage des médecins prescrivant « trop » d’arrêts de travail : mise en cause, la Cnam détaille sa méthode